Wie greifen aktuell Politiker:innen das Thema „Religion“ in der politischen Kommunikation (konkret auch im EU-Wahlkampf) auf? Dr. Christoph Novak, Politikwissenschaftler (Wien) und derzeit Mitarbeiter an einem Drittmittelprojekt am Institut für Praktische Theologie, mit einer Analyse.

Wie es Politiker:innen mit der Religion halten, ist an sich deren Privatsache. In manchen Fällen jedoch, wie momentan bei einigen Wahlkampagnen österreichischer Kandidat:innen zum Europäischen Parlament, blitzt Religion immer wieder als Teil der politischen Kommunikation auf. Und das, obwohl „religiöse“ Themen derzeit gar nicht ernsthaft zur Debatte stehen. Wie sieht dieser Zugriff auf Religion in den unterschiedlichen Fällen genau aus und welche Strategie steckt dahinter, wenn Politiker:innen auf Religion replizieren? Von einer Strategie ist insofern auszugehen, da politische Kommunikation nicht zufällig passiert, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen der Kandidat:innen ist. Im Folgenden soll der Versuch einer Einordnung unternommen werden.

Gleich vorweg: Bei einigen Kandidat:innen fehlen religiöse Bezüge quasi vollständig. Sowohl Andreas Schieder (SPÖ, S&D), Lena Schilling (Die Grünen, Grüne/EFA), Günther Hopfgartner (KPÖ, European Left) als auch Maria Hubmer-Mogg (DNA) haben in ihrem öffentlichen Auftritt im Wesentlichen vermieden, auf Religion zu replizieren. Am 24. Dezember wünschte Andreas Schieder (SPÖ, S&D) via Instagram wohl mit Blick auf das katholische und protestantische Weihnachtsfest „schöne Feiertage und alles Gute fürs neue Jahr“ mit einem Bild vom Wiener Weihnachtsmarkt am Rathausplatz.[1]

Bei Lena Schilling findet sich ebenfalls nur ein einziges Posting, welches auf ein religiöses Fest Bezug nimmt. Am 23. Dezember 2023 erinnerte sie in einem kurzen Video daran, dass es „makabererweise“ gerade um die Weihnachtszeit zu mehr Gewalt an Frauen kommt und postet dazu die Nummer der Frauenhelpline.[2] Diese distanzierte Bezugnahme auf Religion passt für diese Parteien durchaus ins Bild, stehen sie doch in einer areligiösen oder religionsneutralen Tradition. Bei Politikern anderer Parteien finden sich deutlichere Bezugnahmen zur Religion. Welche unterschiedlichen politischen und kommunikativen Strategien werden dabei deutlich und wie sind diese aus einer liberal-demokratischen Perspektive zu beurteilen?

Religion als nationale Kultur

Für eine klassisch-liberale Partei (in der bis 2014 auch noch „Pastafari“ und Religionskritiker Niko Alm als Religionssprecher fungierte) einigermaßen überraschend ist, dass Neos-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter (NEOS, Renew) Religion in seinen öffentlichen Auftritt, insbesondere auf Instagram, miteinfließen lässt. So gab es sowohl zum katholischen/evangelischen Weihnachtsfest als auch zum katholischen/evangelischen Osterfest Grußbotschaften, die jedoch mit sehr reduzierter religiöser Symbolik und kaum religiöser Botschaft auskamen. Der Weihnachtsgruß wird zudem noch mit einem politischen Markenkern der Neos verknüpft, nämlich mit der Befürwortung der europäischen Integration. Im Begleittext wird auf die spezifische Nennung des Festes verzichtet und verhältnismäßig neutral lediglich „erholsame“ und zu Weihnachten auch noch „besinnliche“ „Feiertage“ gewünscht. [3]

In einem weiteren Instagram-Video vom 26. Dezember sieht man den Neos-Kandidaten mit einem „Make Christmas Great Again“-Weihnachtspullover bei dem Versuch, ein Lebkuchenhaus zusammenzubauen, während er in einem entspannten Setting zu verschiedenen Themen seines Lebens und seines politischen Arbeitsalltags (alle ohne Bezug zu Religion) interviewt wird. Das Ziel hinter so einer Inszenierung ist, einen nahbaren Politiker zu zeigen, der religiöse Traditionen zwar mitmacht, sie aber nicht mit einer nach außen getragenen, tiefreligiösen Überzeugung und Ernsthaftigkeit auszuleben scheint.[4]

Spannend ist zudem, dass es zu Festtagen anderer Religionen keine derartigen Grußbotschaften gibt. Auch dies deutet darauf hin, dass es sich eher um ein Anerkennen des kulturellen Stellenwerts dieser Feste im säkularen, österreichischen Alltag handelt als um eine wirkliche religiös-inhaltliche Auseinandersetzung mit der religiösen Bedeutung dieser Festtage.

Das Team um Brandstätter versucht hier eine Gratwanderung. Einerseits wird damit dem gesellschaftlichen Stellenwert religiöser Festtage Rechnung gezollt, andererseits wird diese weder streng mit konkreten politischen Forderungen verknüpft, noch wird Brandstätter selbst als sonderlich religiös inszeniert. Der Versuch scheint zu sein, die antiklerikale Tradition der Liberalen nicht als Areligiosität darzustellen, sondern einen entspannten Umgang mit Religion zu signalisieren. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass diese kleinen Hinweise auf eine individuell gelebte Religiosität bei Brandstätter keinen Bruch darstellen, ist dieser doch nie durch starke anti-religiöse Positionen aufgefallen.

Religion als indirekte moralische Legitimation

Der Kandidat der traditionell christlich-sozialen ÖVP (EVP), Reinhold Lopatka, spricht Religion ebenfalls nur im Kontext von religiösen Festtagen an, da jedoch sehr viel deutlicher. In zwei Instagram-Videos zu Ostern beschreibt er die ihm aus seiner Kindheit und Jugend vertrauten Osterbräuche seines steirischen Heimatorts und streicht die Wichtigkeit von Ostern als Auszeit und als Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen, hervor.

In diesen beiden Videos positioniert sich Lopatka als Politiker, der katholisch sozialisiert wurde. Indem er seine Verbundenheit zu einer urtümlichen Volksfrömmigkeit betont, signalisiert er, dass ihm Religion und religiöse Bräuche in seinem privaten Lebensumfeld wichtig zu sein scheinen.

Politische Forderungen leitet Lopatka daraus zwar nicht direkt ab, über Umwege zeigt sich darin aber sehr wohl die Wichtigkeit traditionell-christlicher Werte für Lopatka selbst. Man könnte etwa daraus ableiten, dass jemand, dem die Religion so wichtig ist, sein (politisches) Handeln auch vor seinem Gott rechtfertigen kann und insofern mit seinem christlich-katholischen Menschenbild in Einklang zu bringen vermag.

Die Stilisierung eines Kandidaten oder einer Kandidatin als besonders religiös kann also dazu genutzt werden, auch harsche politische Positionen als moralisch im Einklang mit christlichen Grundüberzeugungen stehend darzustellen. Dies mag für die christlich-katholische Wähler:innenschaft der ÖVP eine wichtige Message sein. Was sich bei Lopatka aber dezidiert nicht findet, ist die Verbindung von religiösen Überzeugungen mit politischen Forderungen.[5]

Was darüber hinaus auffällt, ist, dass Lopatka nicht nur katholischen bzw. protestantischen Christ:innen zu Festtagen gratuliert, sondern auch eine Grußbotschaft zum Ostern der orthodoxen Christ:innen postet. Ob sich darin eine ökumenische Grundhaltung ausdrückt oder eher die Strategie verfolgt wird, christlich-orthodoxe Wähler:innen spezifisch anzusprechen (immerhin die größte Religionsgruppe in Österreich nach den Katholik:innen), bleibt offen. Interessant ist jedoch, dass es keine einzige Botschaft an nicht-christliche Religionsgruppen gibt. Weder zu Hanukkah, Pessach, Eid-al-fitr, geschweige denn zu Feiertagen noch kleinerer Religionsgruppen wurden ähnliche Grußbotschaften gepostet.

Religion als Kampfzone

Denkt man an die antiklerikalen Ursprünge des Dritten Lagers, mag es erstaunlich anmuten, dass sich die klarsten Verbindungen von Religion und politischen Forderungen in den öffentlichen Auftritten von Harald Vilimsky (FPÖ, ID) zeigen. Dort finden sich nicht nur Grußbotschaften anlässlich orthodoxer und katholischer/evangelischer Feiertage, sondern auch identitätspolitische Forderungen nach einem kämpferischen Christentum, welches sich zu behaupten hätte. Wogegen, lässt sich aus der Gesamtschau der Statements Vilimskys ableiten: Es geht gegen andere Religionen (insbesondere gegen den Islam und eine angebliche Islamisierung der Gesellschaft) und allzu aufklärerische Haltungen („Wokeismus“).

Ein solcher Zugriff auf Religion ist in der FPÖ nicht neu, ist doch der im freiheitlichen Liberalismus angelegte, religionskritische Aspekt schon vor einigen Jahrzehnten einer starken Vereinnahmung des Christentums gewichen. 2009 hielt Heinz-Christian Strache bei einer Rede gegen einen Moscheeneubau in Wien kämpferisch ein Kreuz in die Höhe.[6] In Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien plädierte Harald Vilimsky 2014, damals noch FPÖ-Generalsekretär dafür bevorzugt Christ:innen Asyl zu gewähren.[7] Und auch Herbert Kickl postete unlängst auf Instagram, dass es „christliche Feiertage“ seien, die „uns Orientierung im Alltag“ böten.[8] Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit christlichen Traditionen oder Dogmen, geschweige denn eine Darlegung, wie christliche Prinzipien als Grundlage politischer Forderungen der FPÖ dienen, sucht man vergeblich. Es reicht scheinbar zu wissen, dass man ins Team der Christen gehört

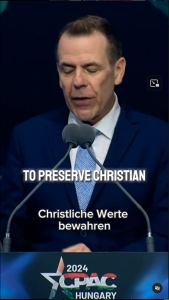

Ein aktuelles Beispiel ist dem EU-Wahlkampf ist Harald Vilimskys Rede auf der CPAC-Konferenz in Ungarn[9], in der er von einer „westlichen Allianz“ sprach, die christliche Werte bewahrt und konservative Prinzipien hochhält.“[10] Was klar wird: Christentum hat hier nicht die Funktion, eine moralische Leitlinie politischen Handelns zu bieten. Dafür fehlt eine Benennung jener christlichen Werte, um die es denn da eigentlich gehen soll.[11]

In der bewussten Nebulösität der Aussage steckt jedoch ein anderer Verweis, nämlich jener auf das Christentum als ein identitätsstiftendes, Ur-Charakteristikum europäischer Gesellschaften. Die Forderung ist, dieses identitäre Merkmal rhetorisch-politisch aufmunitioniert in Stellung zu bringen, um ein „christliches Europa“ vor den äußeren (muslimischen, nicht-christlichen) und, vielleicht mehr noch, vor den inneren (liberalen, humanistischen, „woken“) Feinden zu verteidigen. Das Christentum, das hier angesprochen wird, referenziert nicht auf eine ethische, aus religiösen Lehren heraus entwickelte Haltung, sondern auf eine ethnisiert-kulturalisierte Identitätskategorie. Es verweist auf eine Trennung der Bevölkerung in ein gutes, zu bewahrendes „christliches Wir“ und ein sinistres, abzuwehrendes „nicht-christliches Anderes“.

Nun sag’, Europa, wie hast du’s mit der Religion?

Religion ist trotz gesellschaftlicher Säkularisierungstendenzen in der breiten Bevölkerung ein politisch vitales Feld geblieben, das unterschiedliche Akteur:innen für sich zu nutzen versuchen. Dabei werden unterschiedliche kommunikative Ziele verfolgt, von denen manche als Signal gedeutet werden können, einen profanierten, entspannten Umgang mit Religion zu pflegen, andere wiederum Religion als persönliche Leitschnur und somit indirekt als einen Beleg für politisches Handeln dienen soll, welches im Einklang mit religiösen Überzeugungen steht. Beide Ansätze können kritisch be- und durchleuchtet werden, stehen aber nicht im Widerspruch zu liberalen, demokratischen Grundsätzen, die religiöse Freiheit – auch für Politiker:innen – garantieren.

Jene jedoch, die Religion als eine Kampfzone um die „christliche“ Identität Europas (oder auch der Nation) stilisieren, verfolgen eine in ihren Grundfesten illiberale und anti-aufklärerische Politik. Die institutionelle Trennung von Staat und Kirche und die ideologische Trennung von Nation und Religion sind zivilisatorische Errungenschaften Europas. Diese besagen, dass Menschen, ungeachtet ihrer Religion, im Zentrum des politischen Wirkens zu stehen haben und ihre Probleme gleiche politische Beachtung verdienen. Anders gesagt: Religion darf keinen Unterschied bei der Wahrnehmung ihrer Sorgen und politischen Interessen machen. Diese Erkenntnis ist eine Lehre aus der europäischen Geschichte, die nicht arm ist an Beispielen, in denen Hass gegen „Andersgläubige“ und Angst vor „Fremdem“ in Krieg und Völkermord geendet haben. Solche Lehren gilt es gegen jene, die von einem exklusiven „christlichen Europa“ träumen, zu verteidigen. Dafür brauchen Politiker:innen keine Atheist:innen zu werden, aber sehr wohl muss die europäische Öffentlichkeit wehrhaft und wachsam bleiben gegenüber jenen, die sich in eine Welt zurückwünschen, in der „das Eigene“ mehr zählt als „das Fremde“. Auch darum geht es bei der Wahl am 9. Juni.

[1] Bildquelle: https://www.instagram.com/p/C1OnHiuKIUr/

[2] https://www.instagram.com/p/C1MR4O1s9f4/

[3] https://www.instagram.com/p/C5LtMF0svbV/

[4] Bildquelle: https://www.instagram.com/p/C1UMFJOMOXW/

[5] Bildquelle: https://www.instagram.com/p/C6lRVzzMosj/

[6] https://www.diepresse.com/570781/demo-strache-zieht-wieder-gegen-islamzentrum-ins-feld

[7] https://www.diepresse.com/1596420/fpoe-asyl-fuer-christen-nicht-fuer-dschihadisten

[8] https://www.instagram.com/p/C6vT-AFoqfD/

[9] Dabei handelt es sich um den europäischen Spin-off der US-amerikanischen Conservative Political Action Conference, bei der sich regelmäßig konservative Politiker:innen und Aktivist:innen vernetzen.

[10] Ob als Adressaten eher die versammelten europäischen Konservativen (unter anderem Geert Wilders, Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki und Hans-Georg Maaßen) gemeint waren oder aber eine neu zu denkende Europäische Union, bleibt offen.

[11] Bildquelle: https://www.instagram.com/p/C6qZfhhodVq/?hl=en

—-

Autor: Dr. Christoph Novak ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Praktische Theologie der Universität Wien.

Beitragsbild: Content generated with AI, 24 May 2024